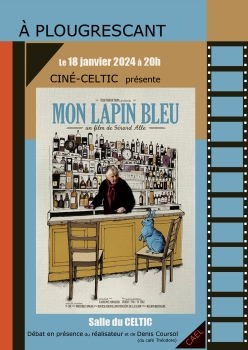

MON LAPIN BLEU

J’ai réalisé Mon lapin bleu en 2012,

le parti-pris était de mettre le spectateur dans la situation d’un client, de lui faire vivre le quotidien du café. Yvonne y évoquait un peu sa philosophie du métier de tenancière, mais prise par son personnage public, elle n’abordait jamais son histoire personnelle.

À mon grand étonnement, trois semaines après le tournage, elle m’annonçait l’arrêt de son activité.

Quand je lui ai demandé si c’était à cause de nous, elle m’a répondu : Pour qui tu te prends ?

La complicité qui s’est établie entre nous (mais aussi avec le cadreur et le preneur de son), lors du premier tournage et en-dehors, et la situation nouvelle offerte par la fin officielle de l’activité commerciale permettent de passer à un autre stade : celui de la confidence.

Revenir quatre ans après a permis d’aborder des sujets dont on ne parlait pas quand le bistrot existait encore…

C’est tout l’intérêt de ce second documentaire, à l’instar de ce qu’a fait Raymond Depardon avec ses paysans, d’abord filmés en activité, puis en retraite des années plus tard : Yvonne était une sorte d’actrice, toujours en représentation.

Aujourd’hui, comment passe-t-elle ses journées ?

Comment supporte-t-on la solitude quand on a été tenancière, donc personnage public ?

Comment s’accommode-t-elle d’un pareil changement, elle qui disait ne pas avoir besoin d’aller voir le monde puisque le monde venait à elle ?

Quels autres événements ont pu changer sa façon d’être, depuis sa jeunesse à l’ego qu’elle décrit comme multidimensionnel ?

L’emploi de la langue bretonne permet ici de passer un nouveau cap. Quand la langue française était celle de la représentation, la langue bretonne s’avère la langue de la confidence.

Dans Al lapin a c’haloup bepred, Yvonne se défend de tomber dans la nostalgie. Ce n’est pas le genre de la maison !

Pourtant, tout nous interpelle sur notre relation au temps qui passe. Yvonne nous parle des valeurs d’humanité et de la qualité des rencontres, de la magie de ces commerces de campagne.

Elle croit tellement en ces valeurs qu’elle est persuadée que cette convivialité renaîtra sous d’autres formes… Espérons.

Trois ans après, c’est le même lieu. Il y a toujours le même comptoir bas, les mêmes étagères de bouteilles, mais les étagères qui recevaient l’épicerie, les boîtes de pâté Hénaff ou de langue de bœuf Larzul, les cigarettes, sont vides.

Le rapport entre les images d’avant – avec le bistrot plein comme un œuf – et les images d’aujourd’hui, nous font ressentir le poids du temps qui a passé.

Jusqu’aux traces de la sueur des paysans sur le dos des chaises…

Yann Bijer, romancier et conteur bigouden, dans le bar vide, tous deux assis à une table.

Du temps du café, Yvonne était toujours vêtue du même vieux pull.

Aujourd’hui, elle met du rouge à lèvres rose, assorti avec ses habits, et s’habille plus « chic ». Ils échangent sur leur vision du monde et du pays, sur le métier de tenancière et la solitude, le changement de vie quand on cesse une activité professionnelle.